Du méthane émis par les activités humaines depuis l'Empire romain

Paul Crutzen, prix Nobel de chimie, décrit l'ère géologique actuelle comme "l'Anthropocène" (ère humaine). Cette ère commence au milieu du XIXe siècle avec la révolution industrielle qui marque le début des fortes émissions de gaz par l'homme dans l'atmosphère. Mais quand ces émissions ont-elles réellement commencé ? En d’autres termes, depuis quand l'homme influence-t-il la composition de l'atmosphère ? Le méthane, notamment, est un important gaz à effet de serre émis par diverses sources naturelles et anthropiques, dont les concentrations dans l'atmosphère ont varié sur différentes échelles de temps par le passé, sans que les causes de ces variations soient toujours bien comprises.

Il y a une dizaine d'années, le célèbre climatologue William Ruddiman suggérait que l'homme avait commencé à influencer le climat bien avant l'Anthropocène. Cette hypothèse a été critiquée, mais quelques années plus tard des mesures de la composition isotopique du méthane emprisonné dans la glace antarctique indiquaient que des feux de végétation probablement dus à l'homme contribuaient depuis le XVIe siècle à augmenter la concentration atmosphérique en méthane. Les différentes sources de méthane ayant des signatures isotopiques spécifiques, ces mesures isotopiques permettent en effet de discriminer les sources de méthane telles les marécages, les bovins, les feux de végétation ou les combustibles fossiles.

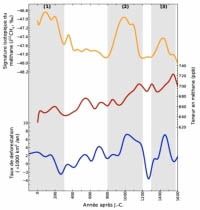

Les chercheurs de cette étude (Pays-Bas, Suisse, Danemark, USA et France) se sont penchés sur l'histoire atmosphérique plus ancienne du méthane. Ils ont utilisé pour ce faire deux carottes de glace provenant du forage glaciaire NEEM(1) au Groenland et correspondant aux deux derniers millénaires, dont ils ont analysé la composition en 13C du méthane (CH4) qu’elles contenaient. La précision sans précédent et la haute résolution temporelle de ces mesures ont permis de mettre en évidence, entre un siècle avant Jésus Christ et le XIXe siècle, trois périodes d'augmentation à l'échelle de quelques siècles ainsi qu’une tendance long terme à la décroissance de la signature isotopique 13C du méthane. Ces données ont été interprétées à l'aide de modèles d'équilibre isotopique dans l'atmosphère ce qui a permis de reconstruire l'histoire de la teneur atmosphérique en méthane, dont la tendance long terme est à l’augmentation, et d’attribuer ses variations isotopiques à l’échelle multicentennale à des changements dans les sources du méthane. La comparaison de ces changements à des reconstitutions de données climatiques (température, précipitations) et de données sur l'expansion de l'humanité (population, taux de déforestation) a ensuite permis d’établir des corrélations.

Évolution de -100 ans à +1600 ans de la signature isotopique du méthane, ainsi que de la teneur en méthane dans l’atmosphère et du taux de déforestation.

Le nouveau modèle numérique LGGE-GIPSA présente comme intérêt la possibilité d'exploiter les mesures de plusieurs gaz au lieu d'un seul pour calculer plus précisément la diffusivité des névés polaires. Il a permis de modéliser 11 sites, aussi bien au Groenland qu'en Antartique.

L'automatique, apportée par Gipsa-lab, permet d'inclure l'effet "mémoire" dans des méthodes "inverses". Connaissant l'histoire atmosphérique d'un gaz, les équations physiques permettent de calculer comment il a été transporté dans le névé. Le névé garde la "mémoire" des variations passées et la nature du transport peut évoluer dans le temps. Par exemple la concentration en CO2 dans l'atmosphère a augmenté depuis un siècle. Le transport progressif du CO2 dans le névé entraîne une diminution du CO2 quand la profondeur dans le névé augmente (l'air est plus ancien). Les méthodes "inverses" permettent de "retourner le problème": connaissant la concentration des gaz dans le névé (qu'on peut mesurer), ces méthodes "inverses" permettent de reconstruire l'histoire de leurs concentrations atmosphériques.

Cette étude a ainsi permis de montrer que les feux de végétation liés à la déforestation ainsi qu’à l’utilisation du bois pour le chauffage et la métallurgie avaient diminué pendant le déclin de l'Empire romain et celui de la dynastie Han en Chine mais augmenté pendant l'expansion de la période médiévale. Concernant la tendance long terme des concentrations de méthane, les résultats suggèrent que les activités humaines sont responsables de 20 à 30 % des émissions totales de méthane par les feux de végétation entre un siècle avant Jésus Christ et le XVIe siècle, c’est-à-dire longtemps avant la révolution industrielle.

Note :

(1) 14 pays sont impliqués dans le projet de forage glaciaire NEEM (http://neem.dk/) au Groenland, projet soutenu en France par l’ANR (projet "Vulnérabilité Milieux Climat 2007" coordonné par Valérie Masson-Delmotte (LSCE/IPSL)), le CEA, l’INSU-CNRS et l’IPEV. Le forage a atteint le socle rocheux, à 2537 mètres de profondeur, en juillet 2010 (voir la campagne de carottage de 2008).

Référence :

Natural and anthropogenic variations in methane sources during the past two millennia, C.J. Sapart, G. Monteil, M. Prokopiou, R.S.W. Van de Wal, J.O. Kaplan, P. Sperlich, K.M. Krumhardt, C. Van der Veen, S. Houweling, M.C. Krol, T. Blunier, T. Sowers, P. Martinerie, E. Witrant, D. Dahl-Jensen and T. Röckmann, Nature le 4 octobre 2012

Contacts :

Patricia Martinerie, LGGE/OSUG martinerie@lgge.obs.ujf-grenoble.fr, 04 76 82 42 14

Emmanuel Witrant, GIPSA-lab emmanuel.witrant@gipsa-lab.grenoble-inp.fr, 04 76 82 63 27