La parole pourrait être plus ancienne qu’on ne le croyait

Or, les chercheurs du CNRS et de l’Université Grenoble Alpes, en collaboration avec des équipes françaises, canadiennes et américaines, montrent dans un article de synthèse à paraître le 11 décembre 2019 dans Science Advances que les singes produisent des proto-voyelles bien différenciées. En fait la production des vocalisations différenciées n’est pas une question de variantes anatomiques mais de contrôle des articulateurs. Ces travaux laissent à penser que la parole pourrait être née bien au-delà des 200 000 ans généralement avancés par les linguistes actuellement.

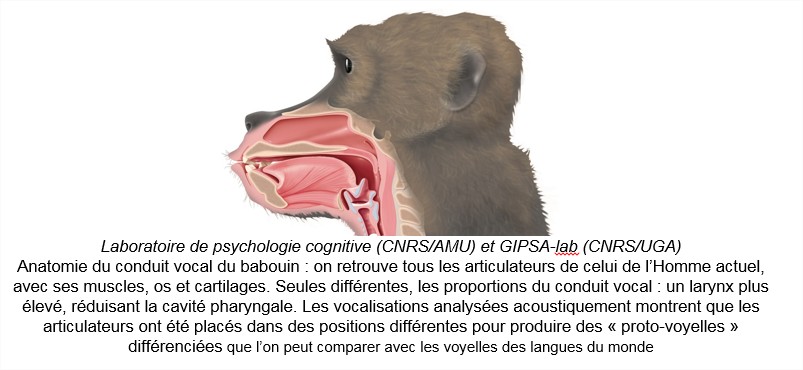

La parole peut être considérée comme la pierre angulaire de l’espèce humaine, il n’est donc pas étonnant que deux couples de chercheurs, dans les années 1930-1950, aient testé la possibilité d’apprendre à parler à un chimpanzé élevé à la maison, en même temps et dans les mêmes conditions que leur bébé. Toutes leurs expériences se sont soldées par des échecs. Pour expliquer ce résultat, un chercheur américain, Philip Lieberman, va proposer en 1969, dans une longue série d’articles, la théorie de la descente du larynx (TDL). En comparant le conduit vocal de l’humain à celui du singe, ce chercheur a montré que ces derniers ont un petit pharynx, lié à la position haute de leur larynx, alors que pour l’espèce humaine, le larynx est plus descendu. Ce verrou anatomique empêcherait la production de voyelles différenciées, présentes dans la totalité des langues du monde et nécessaires pour les langues parlées. Malgré certaines critiques et de nombreuses observations acoustiques en contradiction avec la TDL, celle-ci va être acceptée par la très grande majorité des primatologues.

Or, des articles récents sur les capacités articulatoires des singes ont mis en évidence leur usage possible d’un système de proto-voyelles1. En prenant en compte les cavités acoustiques formées par la langue, la mandibule et les lèvres (identiques chez les primates et l’humain), ils ont montré que la production de vocalises différenciées n’est pas une question d’anatomie, mais un problème de contrôle des articulateurs. Les données utilisées pour l’établissement de la TDL provenaient en effet de cadavres et elles ne pouvaient donc pas révéler un tel contrôle.

Cette analyse, menée par des spécialistes pluridisciplinaires du Gipsa-lab (CNRS/Grenoble Alpes Université/Grenoble INP), en collaboration avec le Laboratoire de psychologie cognitive (CNRS/AMU), l’Université d’Alabama (USA), le laboratoire d’anatomie de l’université de Montpellier, le Laboratoire de phonétique de l’Université du Québec (Canada), le CRBLM de Montréal (Canada) et le laboratoire d’Histoire naturelle de l’Homme préhistorique (CNRS/MNHN/UPVD), ouvre ainsi de nouvelles perspectives : si la naissance de la parole articulée n’est plus dépendante de la descente du larynx, qui a eu lieu il y a environ 200 000 d’année, bon nombre d'hypothèses sur l'émergence de la parole peuvent maintenant être explorées, jusqu’à remonter il y a 27 millions d’années, l’époque à laquelle vivait notre ancêtre commun avec les singes du vieux monde.

Bibliographie

Which way to the dawn of speech: Reanalyzing half a century of debates and data in light of speech science. Louis-Jean Boë, Thomas R. Sawallis, Joël Fagot, Pierre Badin, Guillaume Barbier, Guillaume Captier, Lucie Ménard, Jean-Louis Heim, Jean-Luc Schwartz. Science Advances, le 11 décembre 2019. DOI : ?

Contacts

Chercheur CNRS l Jean-Luc Schwartz l T XX / 06 11 45 40 71 l Jean-Luc.Schwartz@gipsa-lab.grenoble-inp.fr

Chercheur UGA (retraité) l Louis-Jean Boë l T +33 6 86 25 38 28 l louisjean.boe@orange.fr

Presse CNRS l Alexiane Agullo l T +33 1 44 96 43 90 l alexiane.agullo@cnrs.fr