Quatre nouveaux gaz détruisant la couche d'ozone détectés dans l'atmosphère

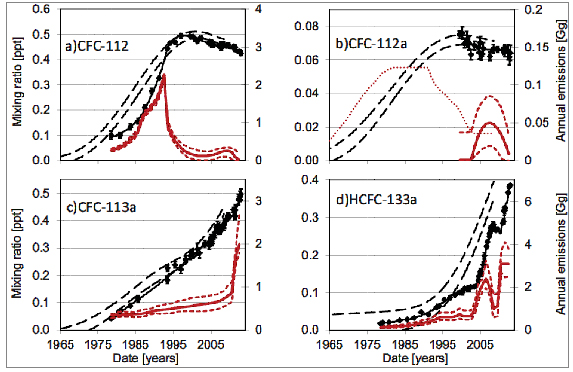

Précédemment, sept CFCs et six HCFCs avaient été identifiés comme espèces contribuant à la destruction de la couche d'ozone. En conséquence leurs émissions ont été régulées et progressivement bannies par le Protocole de Montréal et les amendements qui l'ont suivi. Bien que les émissions des nouvelles espèces détectées restent faibles par rapport au maximum d'émission des espèces régulées dans les années 1980, le CFC-113a est le seul CFC dont la concentration a fortement augmenté dans l'atmosphère au XXIème siècle, ce qui va à l'encontre des intentions du Protocole de Montréal. Une particularité des CFCs est qu'ils sont détruits très lentement dans l'atmosphère. Ainsi, même si leurs émissions étaient stoppées immédiatement, ils resteraient présents pendant plusieurs décennies.

Figure extraite de Laube et al., Nature Geoscience, 2014, doi : 10.1038/ngeo2109. Lignes pointillées : fourchette de concentrations dans l’atmosphère du Goenland, points et lignes continues noires : concentrations dans l’archive d’air de Cape Grim, Australie, lignes rouges : estimation des émissions annuelles. Les émissions par l’homme sont majoritairement situées dans l’hémisphère Nord, c’est pourquoi en période de fortes émissions, les concentrations atmosphériques sont plus fortes dans l’hémisphère Nord que dans l’hémisphère Sud. Quand les émissions par l’homme sont fortement réduites ou supprimées, le transport par les vents égalise les concentrations dans les deux hémisphères.

Dans cette étude internationale, Johannes Laube de l'Université d'East Anglia a analysé des échantillons d'air collectés et préservés depuis le milieu des années 1970 en Australie, ainsi que des échantillons d'air interstitiel prélevés dans la neige compactée du Groenland. La contribution française a permis de traduire les données du Groenland en termes d'histoire des concentrations atmosphériques et en particulier de situer le début des émissions atmosphériques des nouveaux CFCs dans les années 1960.

Les 50 à 100 premiers mètres des calottes de glace du Groenland et de l'Antarctique sont constitués de neige qui se compacte progressivement sous l'effet de son poids. Entre les grains de neige, l'air circule lentement et des prélèvements à des profondeurs croissantes permettent d'accéder à de l'air de plus en plus ancien. Les échantillons d'air utilisés dans cette étude ont été collectés dans le cadre du forage international NEEM au Nord du Groenland, impliquant 14 pays dont la France. Une collaboration entre deux laboratoires grenoblois, le LGGE et le GIPSA-lab, a permis de développer des modèles très performants de transport des gaz dans la neige compactée. Ces modèles convertissent les profils de concentration dans la neige en fonction de la profondeur en évolution temporelle de la concentration à la surface de la calotte, c'est à dire dans l'atmosphère. Ils ont permis de montrer que les nouveaux CFCs et HCFC mesurés n'étaient pas présents dans l'atmosphère avant les années 1960 ce qui suggère qu'ils sont émis par les activités de l'homme.

La mise en commun des expertises du LGGE sur la physique de la neige et la composition de l'air et du GIPSA-lab sur le traitement des équations du transport de gaz en milieu hétérogène a permis de développer de nouveaux modèles numériques. L'automatique permet d'inclure l'effet "mémoire" dans des méthodes "inverses". Connaissant l'histoire atmosphérique d'un gaz, les équations physiques permettent de calculer comment il a été transporté dans la neige et la glace, qui gardent la "mémoire" de ses variations passées. Les méthodes "inverses" permettent de "retourner le problème": connaissant la concentration des gaz dans la neige et la glace (qu'on peut mesurer aujourd'hui), elles permettent de reconstruire l'histoire de leurs concentrations atmosphériques.

La contribution française au projet de forage glaciaire NEEM a été organisée à travers un projet de l'Agence Nationale de la Recherche coordonné par Valérie Masson-Delmotte du Laboratoire des Sciences du Climat à Gif sur Yvette. Il est soutenu par l'Institut Pierre Simon Laplace, le Commissariat à l'Energie Atomique, l'Institut National des Sciences de l'Univers du CNRS et l'Agence Nationale de la Recherche (projet "Vulnérabilité Milieux Climat 2007").

Consulter le site du projet

Contact international :

Johannes Laube, University of East Anglia, UK

j.laube@uea.ac.uk

Contacts nationaux :

Patricia Martinerie, LGGE Grenoble

martinerie@lgge.obs.ujf-grenoble.fr

Emmanuel Witrant, GIPSA-lab Grenoble

emmanuel.witrant@ujf-grenoble.fr