Un peu d'histoire...

Le GIPSA-Lab compte parmi ses "ancêtres" l'institut de phonétique de Grenoble, créé en 1908. Quatre ans avant, en 1904, était mis en place à la faculté des lettres un laboratoire de phonétique, financé par l'université et le comité de patronage des étudiants étrangers (CPEE) de Grenoble. L'Institut avait pour but l’enseignement de la bonne prononciation du français en tirant profit des outils et méthodes de la phonétique expérimentale.

Théodore Rosset, premier directeur de l’Institut a été la figure emblématique de cette période (1904-1920) marquant les débuts et le développement de l'Institut. L'institut s'est ensuite engagé dans des recherches en dialectologie avec son directeur Antonin Duraffour (1920-1939) puis en phonétique et phonologie de laboratoire (1950-1986) avec les directeurs successif Yves Le Hir, Georges Gsell, jusqu'en 1967 puis Michel Contini, Christian Abry, Louis-Jean Boë de 1968 à 1983 avant de fusionner avec le laboratoire de la communication parlée dirigé par René Carré pour donner naissance à l'Institut de la Communication Parlée (1983-2007). Ce dernier s'associe en 2007 à 2 autres laboratoires CNRS du site Grenoblois : le laboratoire d'images et signaux (LIS), et le laboratoire d'automatique de Grenoble (LAG) pour créer le GIPSA-Lab.

Plus de 120 ans d'histoire ont amené l'Institut et les laboratoires successifs à se doter de nombreux instruments de recherche ou de pédagogie en phonétique, et à générer des données (sonores, articulatoires) dont certains sont encore présents aujourd'hui. Cette page vise à présenter les instruments et les corpus de données emblématiques de la collection.

L'enregistrement et l'analyse des sons de parole :

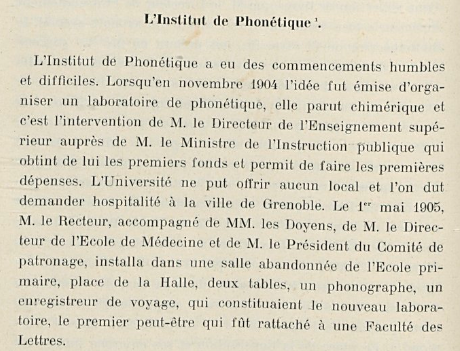

En 1909, Théodore Rosset revient sur les débuts de l'Institut.

Difficile de savoir de quel "enregistreur de voyage" parle Théodore Rosset, mais à la lecture du cahier d'inventaire qu'il a établi en 1911, on constate que les 3 premiers instruments inventoriés sont 3 phonographes de marque Edison, Pathé et Columbia. Le phonographe Pathé modèle "Le Gaulois" portant le numéro d'inventaire A-2 est toujours présents au sein de la collection.

Nous disposons également de 2 modèles de phonographes Edison plus récents dont l'un est encore en état de fonctionnement.

Nous possédons également une collection d'une centaine de cylindres enregistrés entre 1905 et 1914. Grâce à un financement de l'IDEX Rayonnement Social et Culturel obtenu en 2023, nous avons pu faire numériser 12 cylindres par Henri Chamoux et son archéophone. Ce sont principalement des enregistrements de lecture de textes destinés à l'enseignement du Français pour les étudiants étrangers. Voici un exemple d'enregistrement (après nettoyage du signal).

Il s'agit ici de la lecture par Théodore Rosset (dans le cadre des "inscriptions phonographiques quotidiennes" ) d'un texte de Maurice Bouchor, extrait de "La muse et l'ouvrier".

… Pour édifier ta nouvelle maison,

Peuple, il faut que la claire et sereine Raison

Pénètre ton esprit, t’illumine et te guide,

Et que ta main soit ferme et ton regard lucide.

Ainsi travaille dur, car on n’a rien pour rien ;

Ne compte pas sur un miracle ; et sache bien,

Quelles que soient ta fièvre et ton impatience,

Que l’homme ne peut rien fonder sans la science.

Mais ce n’est point assez, pour que tu sois heureux,

De faire œuvre solide et durable : je veux

Que la maison de tous, si longuement rêvée,

Surgisse, quand tes mains l’auront bien achevée,

Merveilleuse de grâce et de splendeur ; je veux

Que l’Art et la Nature y caressent les yeux ;

Qu’elle rie au soleil, riche de feuilles vertes,

De fleurs, de bruits, d’oiseaux, et largement ouverte

Aux souffles du printemps comme aux clartés du ciel ;

Que l’abeille ouvrière y façonne son miel ;

Que l’hymne de la joie humaine y retentisse,

Et que tout soit beauté quand tout sera justice !

Le son est une vibration provoquée par une source sonore (solide en mouvement, jet d'air pulsé ou turbulent ...) dont l'énergie se répartit selon des fréquences (ou spectre) qui caractérisent son timbre. L'analyse fréquentielle (ou spectrale) consiste a mesurer l'énergie sonore en fonction des fréquences.

Un des premiers instruments ayant permis d'analyser le contenu fréquentiel d'un son est l'analyseur à flammes manométriques de Rudolph Koenig.

Le principe de fonctionnement de cet analyseur très ingénieux est présenté dans notre article de 2010 (Vilain et al. 2010) et dans cette vidéo.

L'enregistrement des mouvements articulatoires :

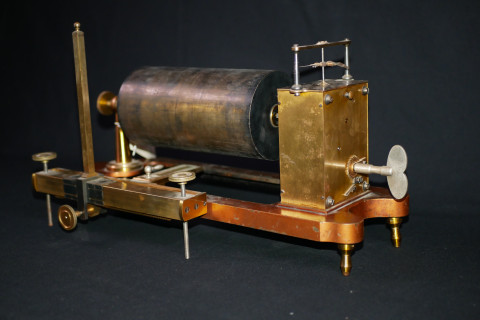

Après l'enregistrement des sons, les phonéticiens cherchent à enregistrer les mouvements articulatoires. Théodore Rosset achète très rapidement un "kymographe Marey" permettant d'enregistrer simultanément des déplacements d'articulateurs (ouverture labiale par exemple), des pressions (pression nasale) et des vibrations sonores.

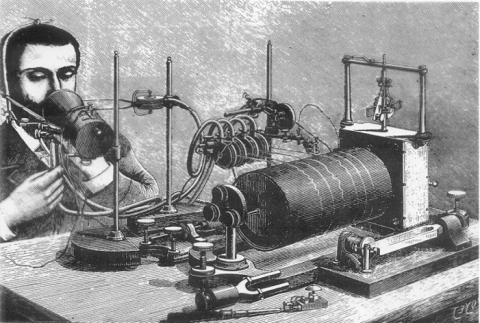

Cet appareil est le résultat d'une requête de la Société de Linguistique de Paris , représentée par Louis Havet, à Etienne Jules Marey. Il est demandé à Marey d'adapter le Kymographe de Carl Ludwig - initialement développé pour l'inscription de la pression sanguine- à l'inscription des signaux articulatoires et acoustiques de la parole. Marey propose alors à son étudiant Charles Rosapelly d'adapter le kymographe de Ludwig en y adjoignant les outils d'inscriptions graphiques qu'il a lui même développé. Ces travaux pionniers sont décrits dans l'article de Rosapelly (1876) - Inscription des mouvements phonétiques , serviront de base aux travaux de l'abbé Rousselot, pionnier de la phonétique expérimentale en France.

Une gravure du dispositif est très fréquemment représentée. Elle est issue de l'article de Ferdinand Brunot dans la revue La Nature du 16 Juillet 1892 présentant les travaux de Rousselot.

L'appareil dont nous disposons au GIPSA-Lab est très proche de celui représenté sur la gravure. Manquent sur la photo les tambours inscripteurs (dits "tambours de Marey").

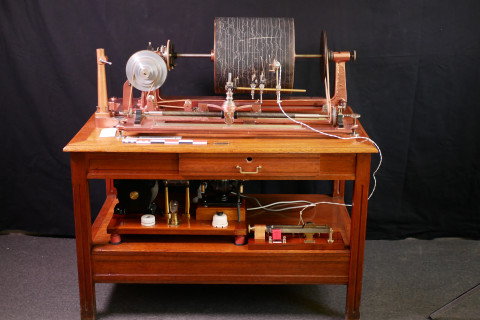

Plus tardivement (1926), l'institut s'est doté d'un kymographe plus moderne : 'l'enregistreur universel" de la maison Boulitte. Moteur électrique, meuble sur lequel est fixé le dispositif, on est ici avec un instrument de laboratoire. Mais les buts sont les mêmes : inscrire les mouvements et les différents signaux de la parole pour pouvoir ensuite les mesurer et les comprendre. L'instrument présenté ci-dessous a été restauré au GIPSA-Lab par Alain Arnal (ancien technicien à l'institut de la communication parlée) que nous remercions encore pour le travail accompli.

à suivre...